債務者の返済において、条件が揃えば債権者側は手段として詐害行為取消権を行使できます。この記事では、詐害行為取消権の要件について債務者と債権者、第三者の視点から解説します。

公務員試験においては、債権者代位権よりかは出題頻度はやや低めかもしれません。しかし、出題されないとは言い切れないので内容を確認しましょう。

・債務者、債権者、第三者からみた要件

・詐害行為取消権を行使する際のルール

詐害行為取消権とは

詐害行為取消権とは、お金を借りた債務者が自ら財産を捨て、返済しないのを防ぐための手段です。ここでは、概要と具体例について解説しましょう。

詐害行為の概要

詐害行為とは、お金を借りている債務者が返金を妨げようと財産の浪費をすることです。簡単に浪費をされてしまうと、貸したお金がいつまでも返ってこない恐れがあります。

債務者による妨害を防ぐべく、債権者は詐害行為取消権による財産の確保が認められています。

なお、詐害行為取消権の要件が規定されているのは民法第424条です。条文がやや多いので、ここでの記載は省きます。確認したい方は、以下のサイトから検索してみてください。

詐害行為取消権の具体例

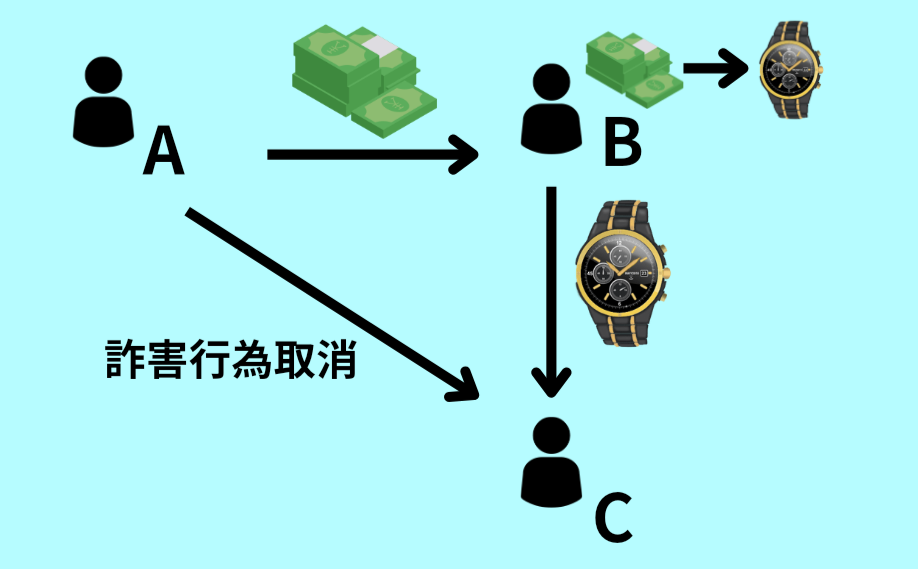

詐害行為取消権の具体例を図でまとめてみました。

例えば、AさんがBさんに対して100万円を貸したとしましょう。Bさんはこのお金で100万円の高級腕時計を買いました。

もし返済能力がなくなった場合は、この腕時計を売却して返金しなければなりません。しかし返済するのが億劫になり、腕時計を第三者であるCさんに贈与したとします。

このままCさんに腕時計が渡ったら、Aさんはみすみすお金を返してもらうタイミングが奪われます。詐害行為取消権は、こうした被害を未然に防止するための制度です。

詐害行為取消権の要件

詐害行為取消権には、債権者・債務者・第三債務者ごとに要件が定められています。要件に該当しなければ、権利を主張できません。公務員試験でも問われやすい部分なので、内容をしっかりと押さえましょう。

債務者の要件

詐害行為取消権を主張するには、債務者側も数々の要件に該当する必要があります。債権者側は、お金を貸している相手の様子をチェックしなければなりません。

ここではわかりやすく、主観的要件と客観的要件に分けて解説します。

主観的要件

詐害行為取消権は、債務者が「自分の行為が債権者を害することを知ってなされた」ことが要件です。この要件については、債権者側が主張しなければなりません。

つまり債務者が債権者を害すると知らなかった場合は、詐害行為取消権を主張できないとされています。

ただし、債権者を害するのを意図していたことまでは要件としません。あくまで「知っていたか否か」が判断ポイントとなります。

なお、こちらは民法第424条第1項に規定されている要件です。

第424条

債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者(以下この款において「受益者」という。)がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。

引用:法令検索e-Gov

客観的要件

詐害行為取消権の目的は、債権者の財産を保護するためです。したがって、財産に関係のない訴えは詐害行為取消権が認められないとされています。

ここで、権利を主張できる内容とそうでないものについて表で整理しましょう。

| 詐害行為取消できる | 詐害行為取消できない |

|---|---|

|

・契約 |

・婚姻(身分行為) |

ただし、離婚の財産分与に関しては金額が不当に過大な場合、その部分は認められます。

債権者の要件

債権者が詐害行為取消権を主張するには、金銭債権でなければなりません。なぜなら、この権利は債権者の財産を保護するための規定だからです。

例外として、車などと特定物を引き渡す取引でも、債務者が無資力になる場合は詐害行為が認められます。

また詐害行為取消権が適用される対象となるのは、詐害行為の前の原因に基づいて生じた債権のみとされています。そもそも債権が存在していなかったら、詐害行為自体が発生しないためです。

第三者の要件

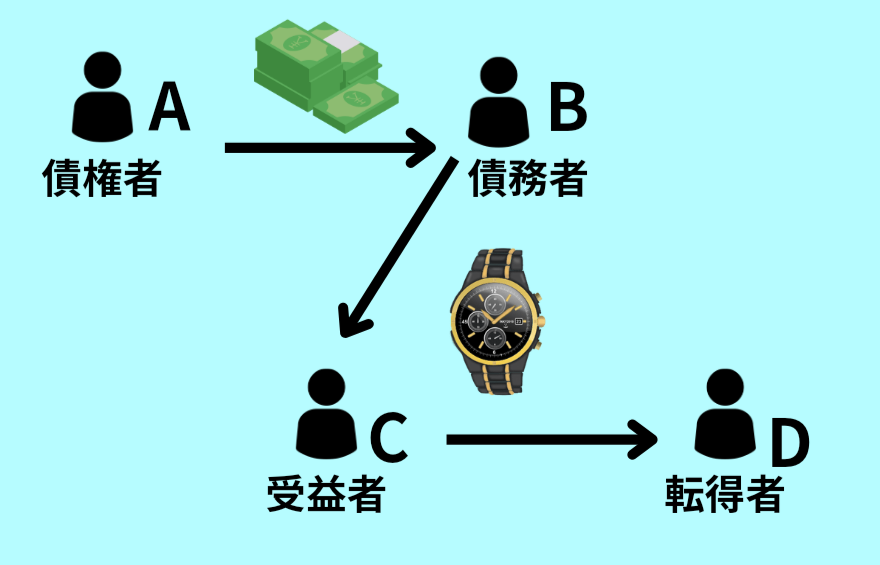

まずは、第三者として受益者と転得者を押さえてください。

図のように受益者は詐害行為で直接利益を受けた人、転得者は当該行為から派生して利益を得た人物を指します。

詐害行為取消権は、双方が債権者を害すると知らなかった場合には主張できません。なお、転得者が複数いる場合は全ての人が知っている必要があります。

詐害行為取消権の行使

次に、詐害行為取消権の行使方法について紹介します。現実世界では、この手続きを行うタイミングはあまり訪れないでしょう。

しかし、知っておくだけでも日常生活で役立つはずです。公務員試験の勉強のみならず、今後の生活に繋がる知識として覚えてください。

裁判上で行使する

詐害行為取消権は、必ず裁判上で行使しないといけません。

全員が債権者を害すると知っているとはいえ、当該権利は第三者にも影響を及ぼします。そのため、裁判所を介してトラブルを解決する必要があります。

ただし、詐害行為取消権は抗弁として行使できません。抗弁とは、相手の主張を打ち消すために別の事実を訴える防御方法のことです。

民法の規定では、あくまで「裁判所で請求できる」とされています。要するに、自らが訴えを提起して主張できるものであり、相手の訴えから守る手段としては使えません。

行使する相手は第三者

勘違いしやすいポイントですが、詐害行為取消権を主張する相手は受益者や転得者です。債務者に対して、権利を主張するわけではないと押さえてください。

このあたりは、公務員試験でも引っかけ問題として問われる可能性があります。

受益者や転得者に主張する理由は、あくまで失いつつある財産を回復させるためです。

財産さえ戻ってくればいいので、現段階で所持している者に対して「返してくれ」と訴えます。

詐害行為取消権の整理

今回は、民法第424条に記載されている詐害行為取消権の要件を解説しました。こちらの手続きは、極めて独特であるため実生活ではなかなか行使するタイミングはありません。

一方で、公務員試験や行政書士といった試験では出題されることもある分野です。まずは、しっかりと内容をイメージする必要があります。

特に押さえなければならないのが、債務者・債権者・第三者(受益者・転得者)の要件です。

加えて、裁判上で行使する義務と主張する相手が第三者であることを押さえるといいでしょう。

このブログでは、今後も公務員試験などの試験問題の解説を行います。受験される予定の方は、マト塾の更新をお楽しみにしてください。