行政法の中でも、内容が濃いテーマとして挙げられるのが行政事件訴訟法です。行政事件訴訟法の中でも、処分取消訴訟と裁決取消訴訟はしっかりと勉強しないといけません。

公務員試験や行政書士試験を受験される方に向けて、処分取消訴訟と裁決取消訴訟の定義と処分性の意味を詳しく解説しましょう。

処分取消訴訟とは

処分取消訴訟は、抗告訴訟の一つに分類される訴訟形式です。主に行政庁の処分や公権力の行使に対して、取消しを求める訴えを指します。

処分取消訴訟において、重要となるポイントが「処分」に該当するかどうかです。ここでは行政法における処分の意味に触れつつ、訴訟のルールを解説します。

処分の意味

処分とは、行政庁やその他公権力の有する機関による権力行使を指します。国や地方公共団体などが、直接国民に権利や義務を形成するかどうかがポイントです。

権利を制限する行為に限定されず、受給資格の確認でも処分性を争えます。また行政手続法の「申請に対する処分」や「不利益処分」に該当しなくとも、処分と認められることもあります。

処分性の有無が重要

処分取消訴訟では、処分性の有無が重視されます。処分性のない訴えは、不適法とみなされて却下されるのが一般的です。

これまでも行政行為をめぐって、さまざまな訴訟が提起されていました。その中には、処分性がないために却下された事例も存在します。行政事件訴訟法の勉強をする際には、判例ごとに処分性の有無を区別しましょう。

処分取消訴訟の出訴期間

処分取消訴訟の出訴期間は、次のように定められています。

- 処分があったことを知った日から6カ月

- 処分があった日から1年

行政不服審査法の審査請求とは異なり、「知った日から」カウントされます。ルールがややこしいので、審査請求と区別して覚えてください。原則として出訴期間は守らないといけませんが、正当な理由(天災など)があるときは過ぎてもよい場合があります。

また行政庁のミスで、処分について審査請求できると教示されるケースもあるかもしれません。この場合は、裁決があったことを知った日から6カ月、裁決の日から1年と期間が伸長されます。

処分取消訴訟の管轄

処分取消訴訟は訴訟の一つであるため、訴えは裁判所に提起します。管轄となる裁判所は、とりあえず以下の2パターンを覚えておくとよいでしょう。

- 被告の普通裁判籍の所在地における管轄裁判所

- 処分した行政庁の所在地における管轄裁判所

例外もありますが、公務員試験や行政書士試験では過去問に出てきた部分を押さえておけば問題ありません。なお処分取消訴訟の詳しい内容は、筆者のYouTubeチャンネルでも説明しているので併せてご覧ください。

裁決取消訴訟とは

裁決取消訴訟とは、審査庁の下した裁決の取り消しを求める訴えです。裁決の意味も含めて、どのような訴訟かを解説しましょう。

裁決=審査庁の判断

裁決とは、国民が審査請求した際に出される審査庁の最終判断です。たとえば行政が何かしらの処分を下し、国民側がそれに不満を持ったとしましょう。

そこで行政庁に対して審査請求を提起すれば、審査庁が客観的な立場で処分の妥当性を審議してくれます。審査庁は却下・棄却・認容のいずれかをジャッジし、理由とともに審査請求人に裁決します。

しかし裁決の中には、納得のいかないものもあるでしょう。納得のいかない裁決を取り消すのが、裁決取消訴訟の役割です。

裁決取消訴訟の出訴期間と管轄

裁決取消訴訟の出訴期間と管轄は、基本的に処分取消訴訟と変わりません。「処分」を「裁決」と言い換えるだけで、条件はほぼ同じです。

- 裁決があったことを知った日から6カ月

- 裁決があった日から1年以内

6カ月と1年という数字をしっかりと覚えるようにしましょう。

処分取消訴訟と裁決取消訴訟の関係

処分取消訴訟と裁決取消訴訟の両方が提起できる場合、どちらを優先するかも重要なポイントとなります。ここでは原処分主義と裁決主義について解説しましょう。

原処分主義

原処分主義とは、元々の処分の違法性を争いたい場合に、処分取消訴訟が優先される原則です。一般的に処分取消訴訟と裁決取消訴訟は、どちらを提起しても問題ありません。

しかし裁決取消訴訟は、あくまで裁決の違法性を争うものであり、処分の違法性を首長できません。これらを区別しないと、何を審理すればよいか見えにくくなるためです。したがって元々の処分が違法だと主張したいときは、処分取消訴訟で争わないといけません。

裁決主義

一方で法律によっては、裁決取消訴訟だけを認めているものもあります。この場合はそもそも処分取消訴訟を提起できないため、元々の処分についても例外的に裁決取消訴訟で争えます。

処分性が争われた判例

処分性が認められるには、公権力性と具体的法効果という2つの基準が重視されます。それぞれの具体的な内容を、判例も踏まえながら説明しましょう。

公権力性

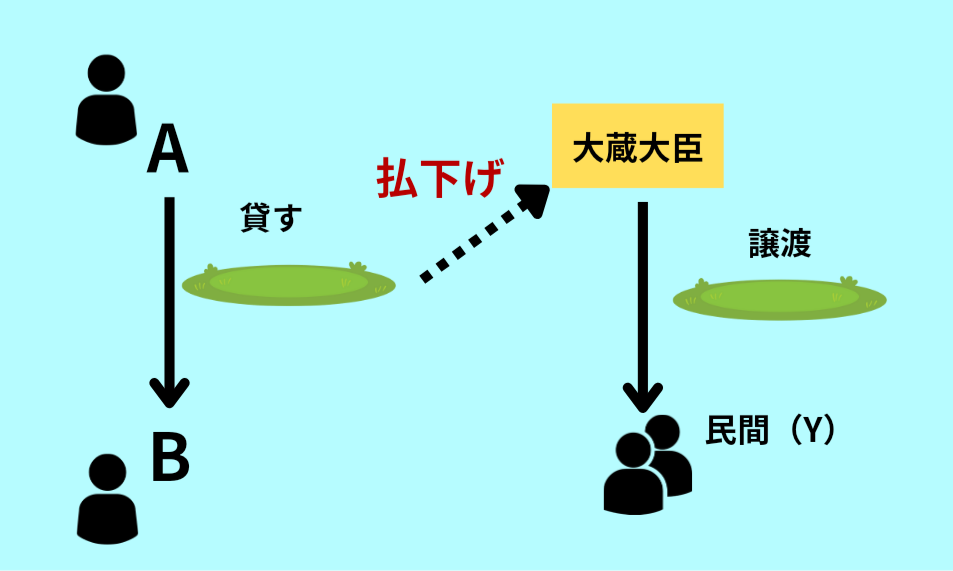

処分性は、公権力との争いでないと認められません。行政が関わっていても、私法上の行為の場合は対象外になる点を押さえてください。主な例が国有普通財産の払下げ事件です(最判昭和35年7月12日)。

こちらは、国有となったAさんの土地が大蔵大臣に払下げされた事件を指します。払下げは、国有の財産を民間に売り払うことです。

Aは元々Bに土地を貸していました。しかし、大蔵大臣は払下げした土地をYに売ります。

そこでXはAがBに貸していた土地を、Yが賃借権を譲渡されたと偽り、大蔵大臣がその嘘を信じてしまったと処分取消訴訟を起こしました。

しかし、最高裁は処分取消訴訟の処分性を認めませんでした。国有普通財産の払下げも「私法上の売買である」と認識したためです。

具体的法効果

具体的法効果とは、特定の国民に直接かつ具体的に発生する法的効果のことです。間接的に関わっていたり、効果が抽象的だったりする場合は処分性が認められません。具体的法効果と認められない事例は、以下の4種類が存在します。

- 内部的行為

- 中間的行為

- 事実行為

- 規範定立行為

同じく、判例を踏まえて内容について説明しましょう。

内部的行為

内部的行為とは、行政機関のみを拘束する行為のことを指します。主な例として、上級行政庁から送られる通達が挙げられます。内部的行為は、国民を拘束するものではないので処分性が基本的には認められません。

有名な判例として挙げられるのが、墓地や埋葬に関する通達です。このケースでは行政庁内で交わされた通達について、取り消すように求めました。

通達の内容は墓地・埋葬に関する法律13条に関するものでした。当該条文には「墓地の管理者は埋葬の求めを受けたときは、正当の理由がない限り拒んではいけない」と記載されています。

通達では「正当の理由」として「他の宗教団体の信者であること」も含むと解釈します。一方で寺院Xは、特定の宗教の信徒のみの埋葬に対応していました。

しかし行政が通達に従うと、他の宗教団体の信者であることを理由に埋葬を拒否するのができなくなります。そこで寺院Xは通達の取消しを求めました。

最高裁は通達が行政機関を統制するための文書であり、国民を拘束しないと判断します。したがって当該取消訴訟は却下すべきものと判旨されました。

中間的行為

中間的行為は、行政行為が途中の段階である状態を指します。まだ最終的な段階に至っていない場合は、直接かつ具体的な法律効果を与えるには早すぎると判断されます。

したがって、中間的行為についても処分性は認められません。このケースについては、用途地域の指定や土地区画整理事業の計画決定などの判例があります。なお中間的行為が原因で処分性が認められなかったのは、用途地域の指定を押さえれば問題ないかなと思います。

筆者は「都市計画」のワードが出た時点で、処分性は認められないと判断していました(問題の出し方にもよりますが)。一方で第二種市街地再開発事業や土地区画整理事業の判例は、処分取消訴訟を認めています。

事実行為

行政が法律の見解を表示するだけであれば、事実行為として処分性は否定されます。ただし、元々は事実行為でも見解を示すことで国民を直接・具体的に拘束するケースもあります。この場合は処分性が認められるので、区別して押さえなければなりません。

このケースに該当する判例が、ポルノ税関検閲事件です。事件の背景を説明すると、税関長が女性ヌード写真の輸入禁止をX(業者)に対して通知しました。Xが通知の取消しを求めるため訴訟します。

最高裁判所は通知自体に焦点を当てるのであれば、関税法による事実を示しただけ(観念の通知)と判断しました。一方で、関税法の制約はXの貿易活動を制限することも確かです。

要するに、Xを直接かつ具体的に拘束するため当該通知には法律上の効果があると認められます。結果的に、Xの訴えには処分性があると判断されました。

規範定立行為

規範定立行為は、名称のとおり法律や規則、条例といった規範を制定する行為です。なかには人々を縛る条文もあると思いますが、一般的には国民を特定しません。そのため規範定立行為も、処分性を否定するのが原則です。

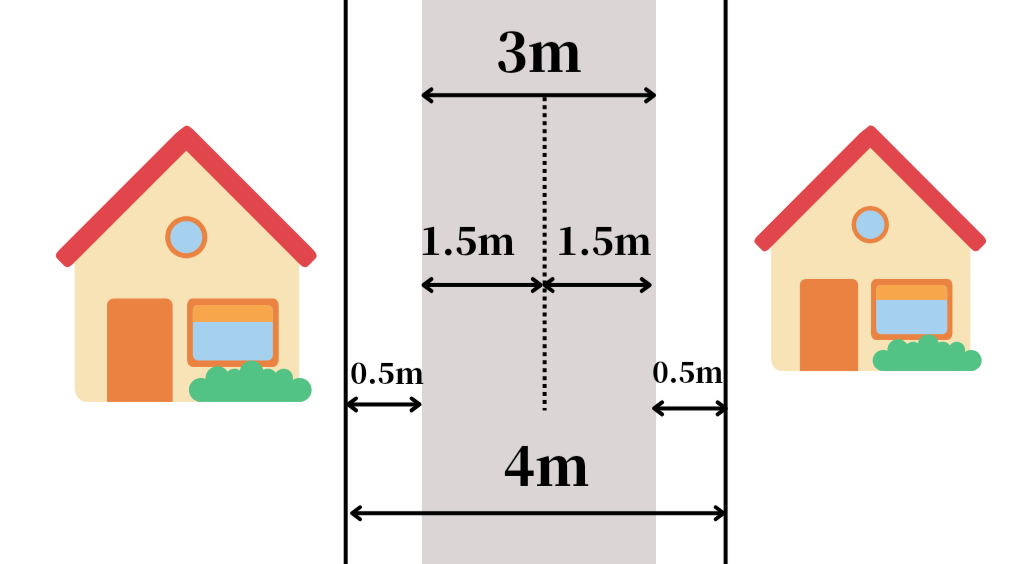

しかし、法律を読み解くと特定の人に直接・具体的な法的効果が認められるケースもあります。有名な判例が道路指定事件です(最判平14年1月17日)。

この事件は県知事がある道路を2項道路(幅員1.8〜4m未満でセットバックが必要)に指定しました。基本、建物を建てる際には道路を4m以上確保しなければなりません。道路との間隔が狭すぎると、何か事故があったときに救急車や消防車が通れなくなるためです。

ただし、地域によっては狭くて4mの幅がない道路もあるでしょう。仮に幅員が3mであれば、片側を50cm空けることで4m分を確保できます。このように調整された道路が2項道路であり、別名でみなし道路とも呼ばれています。

事件の話に戻ると、県知事が2高道路に指定すると困るのは敷地所有者のXでした。自身の土地が道路の一部になり、今後使用するうえで制限を受けるためです。

Xは、敷地上の通路も2項道路に含まれるか確認申請を出しました。回答は2項道路と判断、県知事による指定は存在しないと訴えを起こします。

県知事の指定は、あくまで規範定立行為の一環です。しかし、2項道路が決められると敷地所有者は建築や私道について制限を受けます。

この観点から見れば、県知事の指定は個々の直接かつ具体的な法的効果を与えている事例です。最高裁も、当該事例では処分性を認めました。

取消訴訟に関するまとめ

今回は、処分取消訴訟と裁決取消訴訟について解説しました。取消訴訟の出訴期間や管轄を押さえつつ、原処分主義と裁決主義の定義も押さえてください。

併せて処分性の可否に関する判例も解説しました。処分性が与えられる条件を確認しつつ、それぞれの判例を押さえることが重要です。

ここで取り上げたほかにも、多くの判例が存在します。余裕があれば、各事件の内容を簡単でいいので調べてみるといいでしょう。

ただし、公務員試験は他の科目との勉強のバランスを重視する必要があります。負担にならないよう、スキマ時間も上手く使いながら調べてみてください。