マクロ経済学の労働市場では、古典派の第一公準も有名な用語の一つです。古典派経済学のみならず、ケインズも当該基準を採用したといわれています。

この記事では、古典派の第一公準に関する理論を説明します。合わせて、第二公準とケインズモデルについても見てみましょう。

公務員試験のマクロ経済学を勉強される方は、ぜひ参考にしてみてください。

古典派の第一公準とは

古典派の第一公準とは、労働の限界生産力と賃金が等しくなるように労働需要量を決定する考え方のことです。経済学でおなじみのケインズが、当該基準を提唱しました。

定義だけでは難しいので、より噛み砕いて内容を説明します。

企業が採用活動する場合、まずは自社における利益と給料として支払うコストを計算します。

あまりにも従業員を採用してしまうと、人件費が高くなりすぎて運営に支障が出てしまうでしょう。とはいえ、人不足の状態では利益を得るのに苦戦するかもしれません。

企業が利益を獲得しつつ、人件費も丁度良い水準となるラインが古典派の第一公準です。

利潤の求め方

古典派の第一公準を見る際に、まず押さえなければならないのが利潤の求め方です。利潤とは、収入から支出を引いた利益分のことです。

経済学では、利潤をしばしばπ(パイ)で表します。すると、一般的に以下の式が作れるはずです。

利潤(π)=収入−費用(支出)

この計算自体は、特に考え方も難しくはないでしょう。しかし、経済学では他の要素に書き換えながら式を作成しなければなりません。

ここで、価格(P)・生産量(Y)・賃金(W)・労働量(L)の4つの要素があります。これらの要素を使いつつ、「収入−費用」の計算式を作ってみてください。

まず収入に関しては、企業の売った商品がそのまま反映されます。企業はある商品に対して、価格を設定したうえで販売します。

つまり、売れた分の「生産量×価格」が収入となる部分です。このことから収入は、「P×Y」と表せます。

次に、支出の方も見てみましょう。とりあえず支出に関しては、従業員へ支払う人件費を想像してください。

従業員に賃金を支払う際には、働いた分(労働量)に応じて金額が変わります。最も単純な考え方として、「W×L」が費用(支出)を示す式です。

これらをまとめると、利潤の式は

利潤(π)=PY−WLとも表せます。

利潤最大化による雇用量

企業がより効率的に利潤を得るには、利潤最大化の考え方が重視されます。経済学では、利潤最大化ときたら微分することを絶対に忘れないでください。

今回、求めたいのは利潤最大時の雇用量です。したがって、微分する際には「労働量(L)」を使う必要があります。もう一度、利潤の計算式を出しましょう。

利潤(π)=PY−WL

この計算式を使い、Lで微分してみたいと思います。すると、以下のように計算されるはずです。

=

=

−

この−

を0と置いてください。

−

=

=

ここに示された、は労働者が与えた生産量の増加分を指します。

この式にPをかけたは、労働者が企業に与えた収入の増加分です。マクロ経済学では、労働の限界生産力の価値と定義されています。

では、式の変形に話を戻しましょう。

上記の式は最終的に=

となります。

ここで示されたは、実質賃金率のことです。

式のせいで複雑に感じるかもしれませんが、と

が等しいことを示しています。

要するに「労働の限界生産量」=「実質賃金率」を表した式です。つまり、古典派の第一公準では労働の限界生産量と実質賃金率が等しくなるのを示しています。

古典派の第一公準の労働需要曲線

古典派の第一公準は、公式のみならず労働需要曲線として図で表せます。ここでは、労働の限界生産力を示したグラフと労働需要曲線を紹介します。

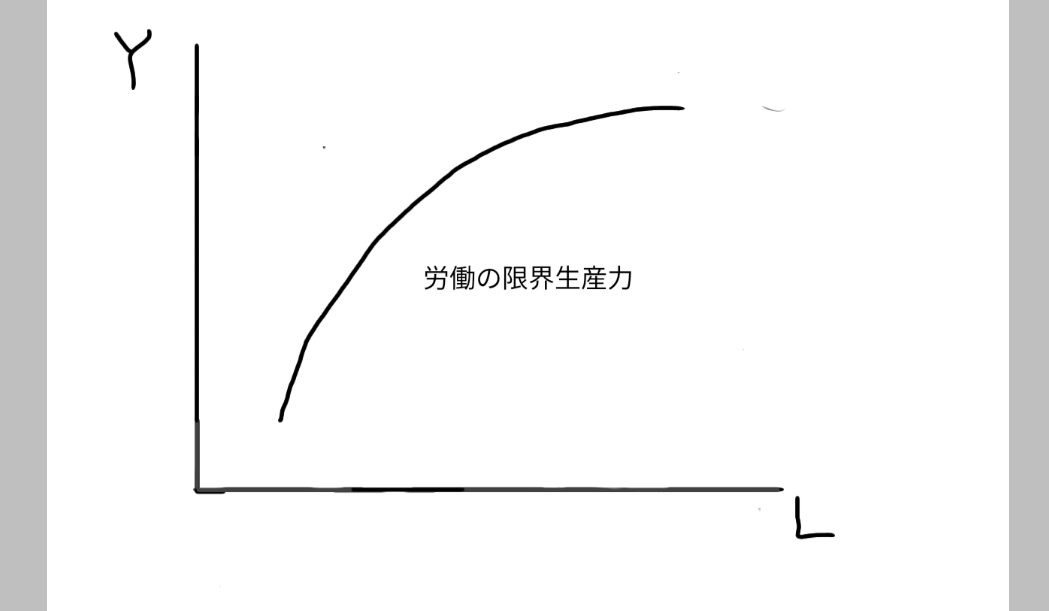

労働の限界生産力の図解

最初に労働の限界生産力のグラフを解説しましょう。

ここで使うのが、です。

グラフを描く際には、縦軸にY(生産量)と横軸にL(労働量)を置きます。

労働市場では、労働量をどんどん増やしても生産量は頭打ちになります。なぜなら人数を増やしたところで、生産技術はそう簡単に進化できないからです。

つまり、労働の限界生産力には逓減の法則が働くとされています。この現象を表した図が以下のとおりです。

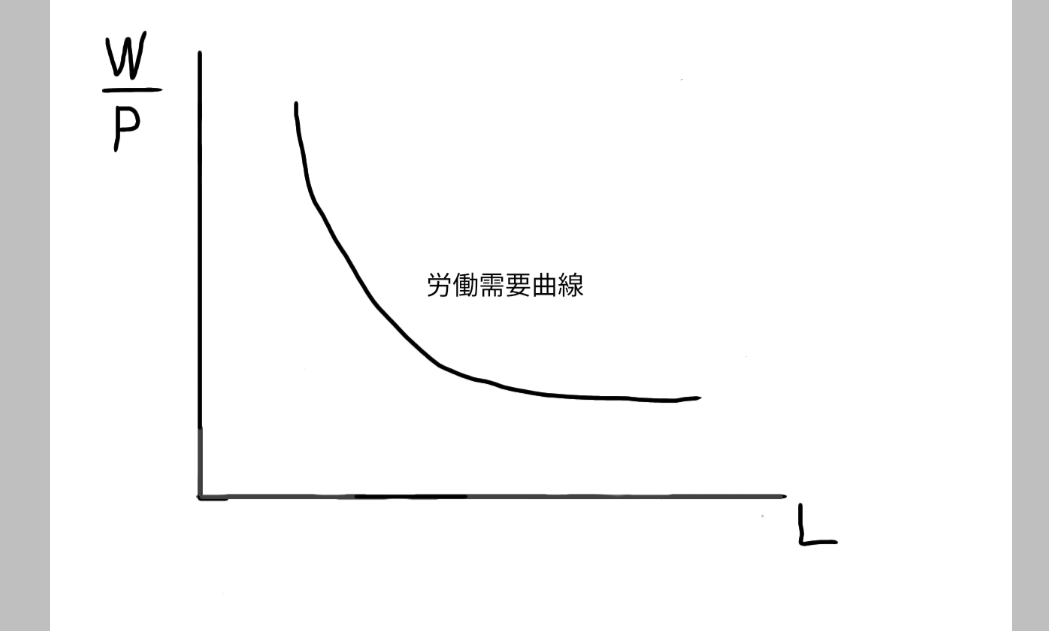

労働需要曲線の図解

次に、労働需要曲線の図解を解説します。

労働需要曲線を描くには縦軸に、横軸にLを置きましょう。

労働者を雇えば雇うほど、企業の生産量の増加分は下がってしまいます。つまり、企業はどんどん利益を得られなくなるはずです。

そのため労働者の数を増やすには、賃金の額も少しずつ減らさなければなりません。この特徴を示した図が以下のとおりです。

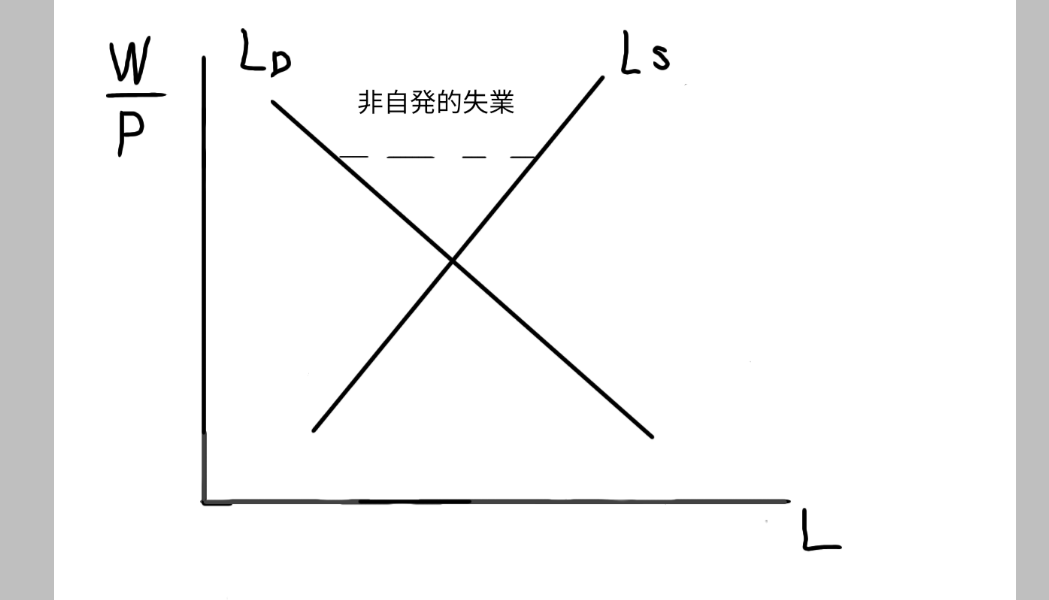

古典派の第二公準とは

古典派の第二公準とは、労働の供給量が「労働による効用の減少」と「賃金の効用」を等しくなるよう決定されるとする考え方のことです。

こちらもケインズが提唱した概念であるものの、彼はこの考え方を否定しました。ここでは、古典派とケインズの理論を分けて解説しましょう。

古典派の労働供給

古典派は、労働供給において労働者の心情と賃金の関係に焦点を当てました。

皆さんの中にも、労働よりかは自分の余暇時間の方を大事にする人は多いでしょう。

そこで、古典派は労働による効用の減少と賃金の効用が釣り合えば、労働時間が増えても問題ないと考えました。

古典派の観点をグラフで表すには、縦軸に実質賃金率と横軸に労働供給量を置きます。単純に比例するグラフを描けばいいので、以下のように図で示されます。

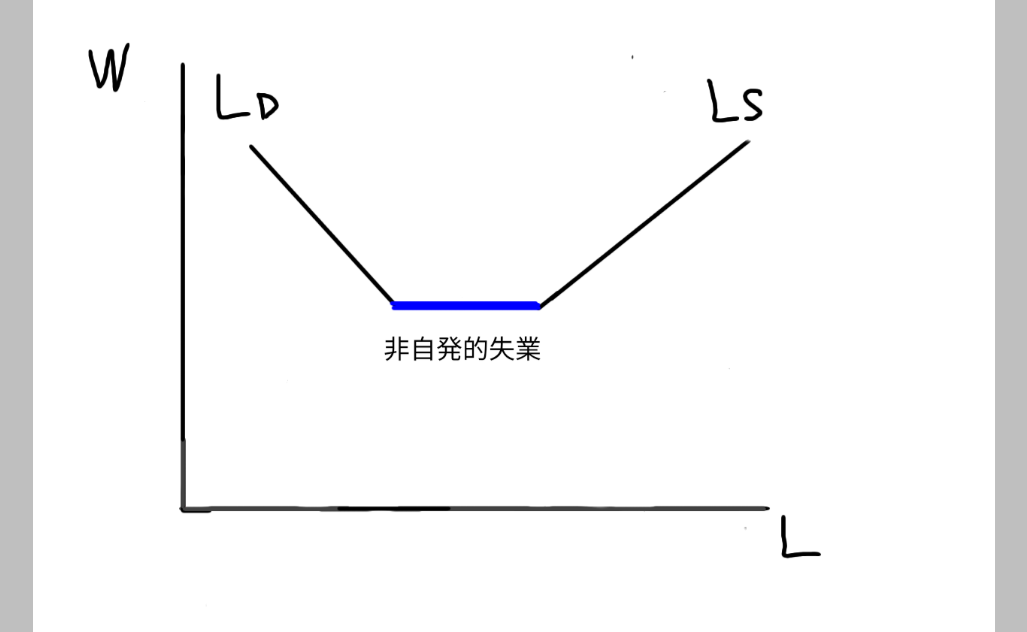

ケインズの労働供給

先程も説明したとおり、ケインズは古典派の第二公準を否定しました。そこで自分の理論に基づき、新たな考え方を提唱します。

具体的に述べると、ケインズは完全雇用に達するまで労働供給量は名目賃金に依存すると考えました。名目賃金とは、物価を考慮しない賃金のことです。

ケインズは古典派とは違って、労働者の効用には物価も大きく影響すると考えます。

例えば、時給1,000円で働いている労働者がいたとしましょう。もしコンビニでおにぎりが100円で売られていたら、最高で10個購入できます。

一方で、物価の上昇によっておにぎりが1個150円に値上げしたとします。この場合、労働者は最高で6個程度しか買えなくなるでしょう。結果的に名目賃金は、価値が下落してしまいます。

ケインズは非自発的失業が存在する際に、賃金が一定以上は下がらないと考えました。ケインズモデルを図に表したのが次のとおりです。縦軸に名目賃金(W)、横軸に労働供給量を置いています。

第一公準と第二公準まとめ

今回は、古典派の第一公準と第二公準を紹介しました。こちらは、いずれもケインズが提唱した概念です。考え方自体は、古典派の見解を参考にしています。

ケインズは第一公準の存在を認めつつも、第二公準については否定しました。

第一公準は企業が利潤最大化を図る考え方、第二公準は労働者側が労働を提供する考え方のことです。

これらの概念は、グラフでも表せます。それぞれの定義を理解し、マクロ経済学の問題に正答できるよう挑んでください。