旭川学テ事件(旭川学力テスト事件)は、行政書士試験や公務員試験でも押さえたい重要な判例の一つです。憲法第26条にかかる重要判例であるものの、事件や最高裁判決の内容を詳しく知らない人もいるでしょう。

この記事では、旭川学テ事件についてわかりやすく解説します。行政書士試験や公務員試験を受験される方は、ぜひ今回の記事も参考にしてください。

旭川学テ事件とは

旭川学テ事件(旭川学力テスト事件)とは、学力テストに反対していた教師が引き起こし暴行事件です。事件の内容は後ほど詳しく取り上げますが、当該教師は公務執行妨害罪に問われました。

この事件は、最高裁判所が教育権の所在について触れたのもポイントの一つです。日本国憲法の教育を受ける権利は、誰が教育権を持つかについて3つの見解が示されています。

- 国家教育権説

- 国民教育権説

- 折衷説

国家にも、先生や親が教育で暴走しないようにコントロールする必要性があります。一方で国家が介入できる部分には限界があるため、細かい内容や方法を決めるのは国民(教師や親)です。

旭川学テ事件では、どのような見解を支持するかを示しました。これら3つの見解については、以下の記事で詳しく解説しているので併せてご覧ください。

教育を受ける権利はなぜ必要なのか?憲法第26条を簡単に解説 - 【資格の教室】ヤマトノ塾

旭川学テ事件の概要

法律の判例を勉強するうえで、イメージしにくい要因の一つが事件の概要を把握しきれていないためです。個人的には判旨だけではなく、事件の概要もひと通り押さえておくのをおすすめします。

ここでは旭川学テ事件とは、どのような騒動がきっかけに起こされたのかを紹介します。勉強するときの参考材料にください。

全国学力テスト(学テ)

事件が起こった主な要因は、生徒の学力を調査する目的で実施されていた全国学力テスト(学テ)です。

日本は戦後に教育体制が一新されたものの、学力低下が社会問題となっていました。そこで全国学力テストを実施して、学力低下にメスを入れるのが狙いでした。

一方で学校や地域間での競争をあおるだけであると、全国学力テストに反対する教師も一定数現れました。その最中に旭川市の中学校で反対派の教師が、暴力的な事件を起こしてしまったのです。

実力行使した教師が起訴された

旭川市の中学校に勤めていた反対派教師が、全国学力テストを実施しないように実力行使に及びました。校長先生の退去要求にも応じず、10名程度の協力者と学校に居残り続けます。

校長はテストを開始しようと、調査補助者に立ち会うべく校長室から出ようとします。その行為を見た反対派教師らは、校長や調査補助者に対して暴行を加えました。

結果的に反対派教師は、建造物侵入罪や公務執行妨害罪の疑いで起訴されます。しかし第一審・控訴審・上告審と、意見が大きく割れました。

旭川学テ事件の判例

行政書士試験・公務員試験対策としては、旭川学テ事件の最高裁判決だけ押さえていれば問題ありません。ただし判旨を読んだだけではイメージできず、何について争われているか理解できない人もいるでしょう。ここでは事件をより深く知ってもらうために、第一審から内容を解説していきます。

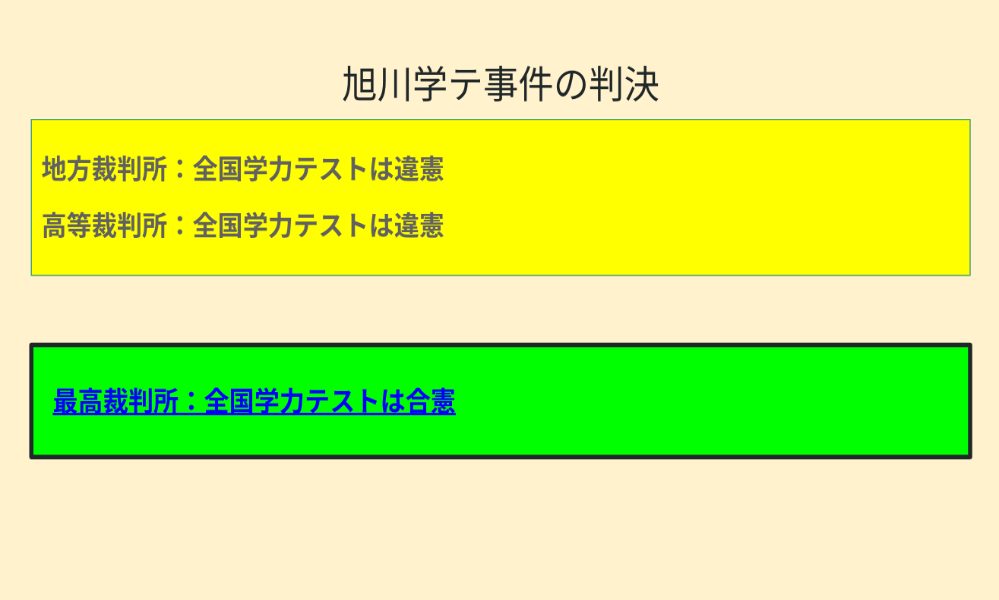

一審・二審判決=学テ違憲

第一審判決を下した旭川地方裁判所では、全国学力テストの存在を違法と判断しました(1966年)。建造物侵入罪は有罪としながらも、公務執行妨害罪は無罪とジャッジします。

主な理由は、教育基本法の理念に背いていると判断したからです。教育基本法には、教育行政は不当な支配によらず公正かつ適正に行うべきと規定されています(現16条、旧10条)。全国学力テストは、文部省(現文科省)による不当な支配だと捉えました。

控訴審にあたる札幌高等裁判所でも、ほとんど同じ理由で全国学力テストを違法としています。最終的に被告人と検察の双方が、最高裁判所に上告しました。

上告審判決=学テ合憲

最高裁では、第一審と第二審の考えと異なる見解を示します。結論から述べると、最高裁は全国学力テストが憲法に違反していないと、真逆の考えを出しました。

被告人には建造物侵入罪だけではなく、公務執行妨害罪の成立も認めたのがポイントです。判旨は細かく記されているので、重要な部分をピックアップして取り上げます。

子どもの教育の作用・学習権

子どもの教育は、自己の人格を完成させるための能力を身につけさせ、同時に共同社会の存続に欠かせないと最高裁は判旨しました。そもそも教育の原点は、親子の自然的関係に基づいています。

子どもは自ら学習するのは難しく、学習欲求を満たすには大人の存在が重要です。とはいえ経済や技術が複雑に絡み合っている現代社会では、いち大人が子どもの欲求を完全に満たすのは困難です。そこで公教育、つまり学校の必要性が問われています。

教育権の所在は折衷説を採る

旭川学テ事件において、教育権の所在は折衷説が採用されました。確かに子どもの教育の内容や方法を、具体的に決めているのは親や教師を含めた国民です。教育基本法や学校教育法に基づいている点からも、国民の意思が反映されているのは明らかでしょう。

一方で教師には、完全な教授の自由が認められているわけではありません。加えて「公教育」という言葉にもあるように、教育方法を画一的に決めているのも国家です。

以上から最高裁は、教育の内容や方法を誰がいかに決定するかを当然には結論付けられないとしました。こうした考え方は、先ほども述べたように「折衷説」と呼ばれています。

完全な教授の自由について

日本国憲法では、教育を受ける権利のほかにも学問の自由が第23条で保障されています。学問の自由は単に自分で研究するだけではなく、その内容を教授する自由も含むとしました。つまり自分で研究したことを、誰かに教える権利もあるわけです。

学校の先生も授業内容の研究をしますし、児童や生徒に教える役職であるため学問の自由も保障されているといえます。しかし公教育である以上、偏見や思想を子どもに押し付けるわけにはいきません。

特に幼い子どもは判断力も未熟であり、近くの大人から影響を受けやすい傾向にあります。担任の先生を自由に選べるわけでもありません。以上から普通教育の教師に対しては、完全な教授の自由を認めることはとうてい許されないとしています。

全国学力テストの現在

最後におまけとして、全国学力テストはどのように姿を変えていったのかをまとめます。行政書士試験や公務員試験には関係ない内容ですが、気になる人はぜひ読んでみてください。

一度学テは廃止された

旭川学テ事件の一審・二審判決で「違法」とされたのもあり、全国学力テストは一度廃止されます。最高裁で合憲となるものの、当該事件は決着がつくまで約10年かかりました。最高裁の判断が下されるまでの間、廃止せざるを得なかったのです。

1956年〜1966年において、全国学力テストは合計で11回実施されたとのことです。なお反対運動の影響もあり、1964年には中止となった過去もあります。

最高裁判決後の学力調査

違法の判断がなされていた全国学力テストでしたが、1976年には「合憲」と認められます。以降は名前を改めて、似たような調査が一部の地域で再開するようになりました。

2000年からは、OECD加盟諸国による調査(PISA)がスタートします。日本はゆとり教育を採用している頃であり、その危険性がクローズアップされたことで有名ですね。

そして2007年には、全国学力・学習状況調査がスタートします。2025年時点でも調査は変わらず実施されており、2027年からはオンライン(CBT)化も検討しているようです。

旭川学テ事件のまとめ

頻出度はそこまで高いわけではありませんが、2024年の行政書士試験の憲法には教育を受ける権利の内容も問われました。この分野を勉強するうえでは、旭川学テ事件を無視することはできません。

日本における教育の考え方や教師のあり方など、根本的な部分に焦点を当てた判例であるためです。受験生であれば、必ず目を通しておく必要があります。

行政書士試験や公務員試験の勉強では、まず優先的に最高裁判例を押さえてください。その際に事件の概要も知っておくと、判旨が頭に入りやすくなります。