社会学において多大な影響を与えた一人が、アメリカの社会学者であるT(タルコット)・パーソンズです。彼の唱えた理論の中には、AGIL図式という考え方があります。

公務員試験の社会学を勉強されている方からすれば、一度は聞いたことがあるでしょう。この記事では、パーソンズのAGIL図式を詳しく解説します。

社会福祉国家試験にも問われる可能性があるので、これらの受験生はぜひ押さえてください。

パーソンズとは

まずはT(タルコット)・パーソンズについて紹介します。彼はアメリカの社会学者であり、1950年代〜1970年代で主に活躍しました。

社会学の研究において、パーソンズが目を向けたのは一般理論です。社会秩序が乱れないためには、どういったアプローチが必要かを研究し続けました。

戦前に博士号を取得して以降、第二次世界大戦後にはハーバード大学の先生を務めます。1973年にドイツのミュンヘンで亡くなりましたが、現代にも語り継がれる社会学者となりました。

AGIL図式の考え方

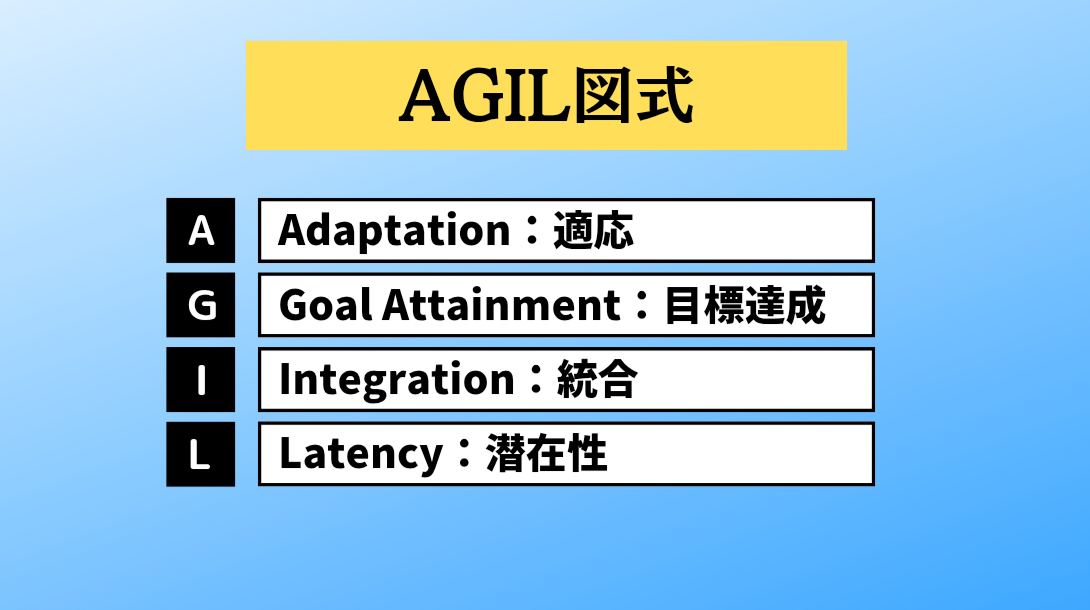

AGIL図式とは、パーソンズによって生み出された社会の機能です。どの社会においても、以下の4つの要素があることで社会の安定は保たれると考えました。

- Adaptation:適応

- Goal Attainment:目標達成

- Integration:統合

- Latency:潜在性

同時に人々は無意識に、これらに基づいた行動していると唱えます。各要素が何を示しているのか、詳しく解説しましょう。

適応(A)=資源・経済

まず社会が生きていくためには、外部の環境に適応しなければなりません。適応させるうえで重要な要素として、パーソンズは「資源」に目を向けます。

国単位で考えてみると、一つの国ですべての資源を満足に得られるわけではありません。日本も金や銀は多く持ちますが、石油や石炭関連はあまり強くないでしょう。

保有していない資源を得るには、外国から輸入する必要があります。さらにその資源を用いて、新たな商品を作るのが社会に求められる作用です。したがってA(適応)は、経済に焦点を当てていることがわかります。

目標達成(G)=政治

社会が安定するには、将来的に目標を設定する必要があります。景気を上げる、教育水準を高める、犯罪率を減らすなどの目標がなければ、より良い社会は作れません。

目標を設定し、そこに向かう社会にするにはリーダーの存在が必要です。このリーダーの役目を政府(政治)が握っています。

統合(I)=法・言語・宗教

社会全体が一つにまとまるには、共通のルールを与えることが大切です。代表的なものとして、法が挙げられます。憲法や法律を作れば、人々の間に秩序が生まれます。

また言語や宗教なども、統合するうえで重要な要素の一つです。日本は国全体で宗教が特定されているわけではないですが、大半の人は葬式や墓参りなどをするでしょう。こうした価値観もまた、社会を安定させる要素となります。

潜在性(L)=教育

経済や政治、法を次世代に渡って浸透させるには、動機づけとなる教育の存在が必要です。家庭や学校は、価値観を共有する欠かせない社会の一つとなっています。

家庭や学校での教育は、社会に生きるうえで有しないといけない知識となります。与えられた知識が何百年も人々の生活に浸透し続ければ、やがて文化へと姿を変えるでしょう。

構造・機能主義の誕生

パーソンズを勉強するにあたり、構造・機能主義も押さえる必要があります。AGIL図式の基になっている考え方であり、社会現象の捉え方を大きく変えました。構造・機能主義が生まれる前の歴史も踏まえつつ解説しましょう。

シカゴ学派による社会調査

パーソンズが台頭する以前のアメリカでは、シカゴ学派が主に社会調査をしていました。シカゴ学派が特に重視したのが、フィールドワークです。

「学校における現象」を知りたいときは、実際に学校へ訪問して調査します。取材をもとに研究をすることで、社会にも大きな影響を与えました。

しかしシカゴ学派による調査は、あくまで個々のフィールドでの現象しか捉えられませんでした。確かに学校・病院・会社などと場所が変われば、起こる社会現象も異なるかもしれません。

とはいえ各現場で起こる社会現象を紐解くと、共通の理論も見えてくるはずです。そのためパーソンズはシカゴ学派の課題を克服すべく、一般理論を展開しました。

パーソンズが唱えた機能主義

パーソンズは個々のフィールドにおける現象が、なぜ生じているかを説明するために機能主義を打ち出しました。結論から述べれば、各現象が起こる理由は社会構造を維持するためです。

社会を機械のようなシステムとして捉え、そのシステムを形作る要素が協働し合えば、社会に安定を生むと考えました。こうした理論を作る中で、社会を支える要素を「AGIL図式」にまとめたのです。

この考え自体は機能主義と呼ばれますが、パーソンズの理論は構造・機能主義と呼ばれています。

国家、会社、学校、AGIL図式が機能すればどの社会も安定すると考えた!

マクロ社会学vsミクロ社会学

パーソンズのように、システムとして社会を全体で考察する立場をマクロ社会学と呼びます。スペンサーの理論もそうですが、マクロ社会学は社会を「人間」のように仮定しているのがポイントです。

もちろん社会全体から捉える視点も、無視するのは望ましくないでしょう。しかしこの視点ばかりを重視しすぎると、個人に焦点を当てた分析ができなくなります。

個人の主観に焦点を当て、一つひとつの行為に意味があると唱えた学派を意味学派と呼びます。この意味学派こそが、ミクロ社会学の代表例です。

意味学派はパーソンズの理論を批判する形で、独自の理論を打ち出しました。代表的な人物としてブルーマー、シュッツ、ベッカーなどがいます。

なおマクロ社会学の代表的な人物である、コント、スペンサー、デュルケームについては以下の記事で詳しく紹介しています。公務員試験の勉強の参考にしてください。

コントが唱えた『実証主義』の考え方。社会学の基礎を押さえよう - 【資格の教室】ヤマトノ塾

コントの三段階の法則とは?考え方をわかりやすく解説 - 【資格の教室】ヤマトノ塾

スペンサーの社会進化論とは?軍事型社会と産業型社会の違い - 【資格の教室】ヤマトノ塾

デュルケームの「社会分業論」を解説!機械的連帯から有機的連帯へ - 【資格の教室】ヤマトノ塾

AGIL図式のおさらい

AGIL図式は、アメリカの社会学者であるパーソンズが唱えた代表的な理論です。それぞれの要素を表でまとめたので、勉強の際にはしっかりと整理してください。

| 要素 | 内容 |

|---|---|

| A(適応) | 資源・経済 |

| G(目標達成) | 政治 |

| I(統合) | 法・言語・宗教 |

| L(潜在性) | 教育 |

さらにパーソンズは、一般理論を唱えるべく社会を一つのシステムと捉えました。この立場をマクロ社会学と呼び、当時の社会学において画期的な見方となります。

一方で個人の主観的な部分に目を向けていないと、意味学派の人たちも独自の理論を打ち出します。この辺りは社会学の中でも面白いポイントになるので、興味がある方はぜひ深く勉強してみてください。