2025年7月に参院選が始まろうとしていますが、参議院選挙の仕組みが分からない方も一定数いるでしょう。選挙区と比例代表の違いを理解したうえで投票すると、選挙をさらに楽しめます。

この記事では、参議院選挙の仕組みについてわかりやすく解説します。選挙について勉強したい方は、ぜひ記事を参考にしてください。

参議院とは

参議院とは、国会の議院を構成する機関の一つです。日本は二院制を採用しており、衆議院と参議院に分かれて法律の制定や予算の議決などを行います。

衆議院との違いは、参議院には解散権がないことです。任期も6年(3年ごとに半数入れ替え)と長めに設定されており、衆議院と比べると国民の意思が反映されにくい機関といえます。

一方で仮に衆議院が暴走したとしても、参議院によってコントロールできます。そのため参議院選挙も、日本の将来を決めるうえで重要な選挙となるわけです。各議院の役割については、以下の記事でも詳しく解説しています。

衆議院の優越6つ|覚え方を押さえて公務員試験の得点源にしよう - 【資格の教室】ヤマトノ塾

参議院選挙の仕組み

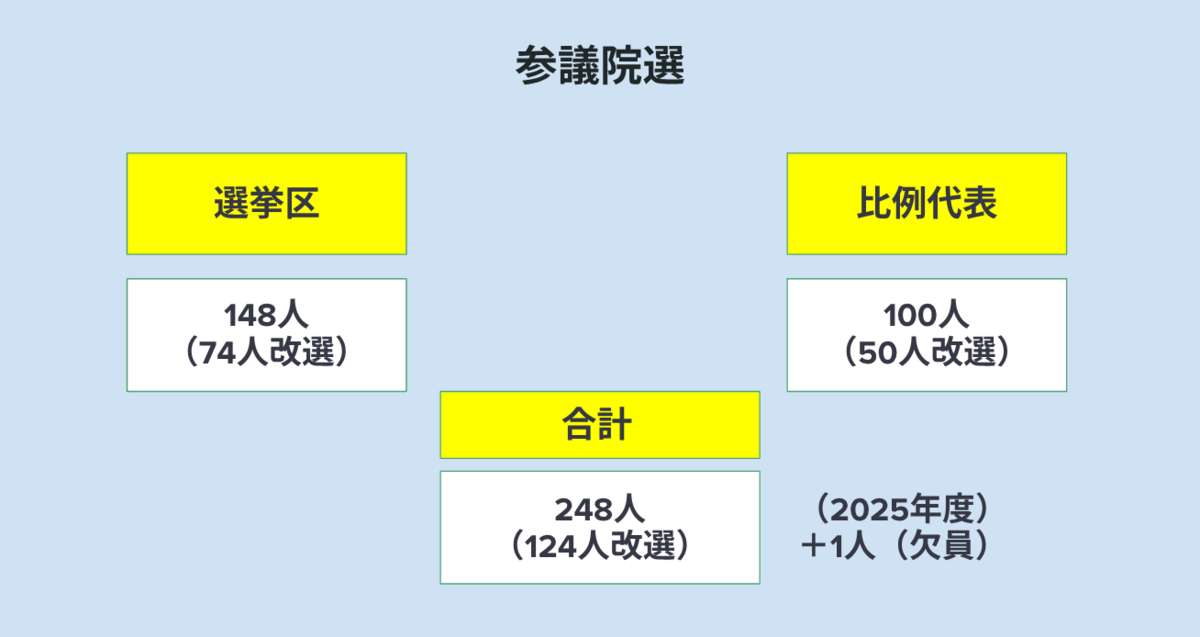

参議院選挙は、大きく選挙区と比例代表に分けられます。2025年時点の議席数は248議席あり、選挙区が148議席、比例代表は100議席です。

ただし1回の選挙では半数しか改選されないため、選挙区74人、比例代表が50人の合計124人が選ばれます。さらに2025年の参議院選挙においては、議院の欠員1人を補充しなければならず、最終的に当選できるのは125人です。

参議院選挙の仕組みを知るには、選挙区と比例代表の違いを押さえる必要があります。ここでは、それぞれの仕組みについて詳しく解説します。

選挙区制=個人名で投票

選挙区制とは、都道府県ごとに代表者を選出する制度のことです。一票の格差を解消すべく、人口に応じて何人当選できるかがあらかじめ定められています。

たいていの県は「1人」のみとなっていますが、埼玉県であれば4人、東京は6人まで当選することが可能です。投票する際には、クリーム色の投票用紙に候補者個人の氏名を記入しましょう。

記入するブースも用意されており、そこには候補者リストのが貼られています。はじめての方は緊張するかもしれませんが、リストを見ながら書き写すだけでOKです。

漢字を書き間違えたり、余計な文字を付け足したりすると票が無効扱いになる恐れもあります。「〜を応援します!」など余計なことは書かず、候補者の氏名だけを記載してください。

誤字脱字に注意!氏名以外は何も記入しないこと!

比例代表制=政党の名前を書く

選挙区の記載が終わったら、次は比例代表の記載に移ります。比例代表制とは、各政党の得票率によって、候補者に議席が分配される制度です。

比例代表の記載方法

比例代表の投票をするには、白色の投票用紙に記載・投函する必要があります。こちらは候補者名を書いてもよいですし、政党名を書いてもOKです。

候補者名を書きたいのであれば、あらかじめ比例代表で出馬する候補者を調べておきましょう。参議院選挙は非拘束名簿式を採用しているので、原則として多くの得票を得た人が優遇されます(特定枠を除く)。

したがって応援している候補者が比例代表で出ていたら、その人の名前を書いてあげたほうが望ましいでしょう。なお候補者名で投票した場合でも、政党も一緒に票を獲得したことになります。

とはいえ知人の候補者を応援しながらも、属している政党を一番に推していないケースもあるでしょう。ほかにも応援している人がいないのであれば、一番頑張ってほしい政党名を記載するといった方法もあります。

比例代表では「候補者名」もしくは「政党名」のどちらかを書く!

ドント式の計算方法

参議院選挙の比例代表制では、ドント方式が採用されています。たとえば「A党」「B党」「C党」の3つの政党があり、定数10までが当選するとします。この場合において、得票数が以下のようになりました。

- A党:1,200議席

- B党:900議席

- C党:360議席

ここから議席数をそれぞれ「÷1」「÷2」「÷3」…と計算していき、議席数の多い順番から10つ並べます。実際に表を作成し、それぞれいくつ獲得できるか見ていきましょう。

| A党 | B党 | C党 | |

|---|---|---|---|

| ÷1 | 1,200(1) | 900(2) | 360(6) |

| ÷2 | 600(3) | 450(4) | 180 |

| ÷3 | 400(5) | 300(7) | 120 |

| ÷4 | 300(7) | 225(10) | 90 |

| ÷5 | 240(9) | 180 | 72 |

| ÷6 | 200 | 150 | 60 |

最終的にA党は5議席、B党が4議席、C党が1議席獲得できる計算になります。ドント方式は比例代表の仕組みを知るうえで重要な制度となるので、押さえておくとよいでしょう。

参議院選挙と衆議院選挙の違い

日本の国政選挙には参議院選挙と衆議院選挙があるものの、具体的な違いがわからないと感じている人も一定数いるはずです。ここでは、それぞれの相違点をわかりやすく解説します。

比例復活の有無

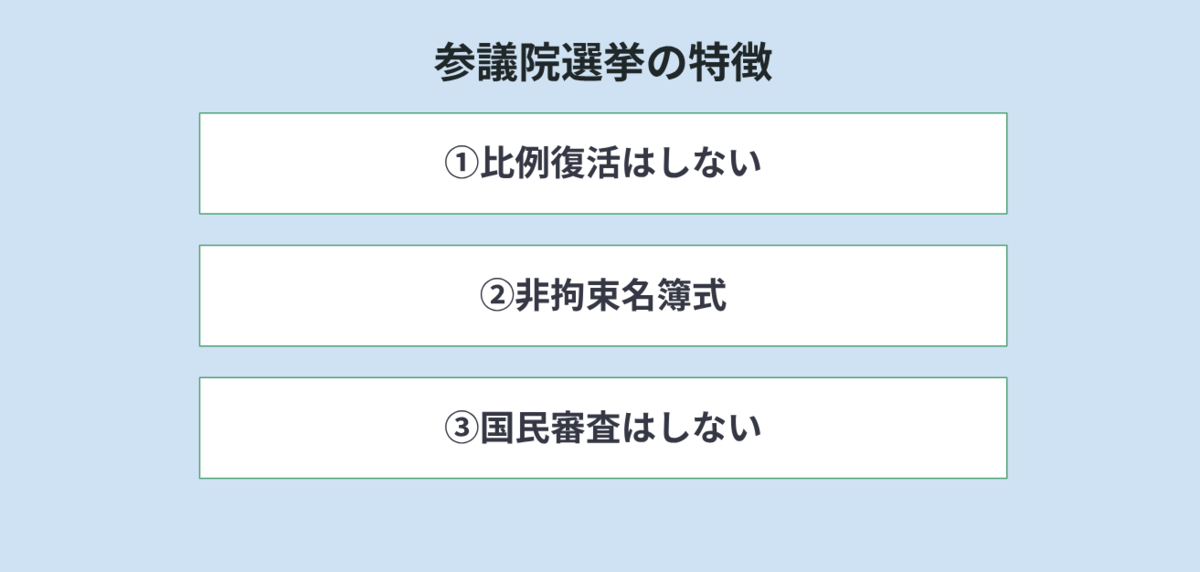

参議院選挙と衆議院選挙の違いの一つが、比例復活の有無です。参議院選挙の場合、候補者はあらかじめ選挙区と比例代表のどちらで出馬するかを決めます。

そのため参議院選挙において選挙区で落とされた人は、比例復活ができません。選挙区と比例代表は、全くもって異なる区分だと押さえてください。

一方で衆議院選挙の場合は、小選挙区で落とされても比例復活できる見込みがあります。参議院選挙へ臨むにあたって、比例復活があると勘違いしないようにしましょう。

名簿の種類の違い

参議院選挙と衆議院選挙では、名簿の種類も異なります。参議院選挙では、非拘束名簿式が採用されています。非拘束名簿式は各政党で当選する順番を定めず、得票数によって順位が決まる仕組みです。

衆議院選挙は拘束名簿式を採用しており、比例代表で当選する順番をあらかじめ政党が決めます。とはいえ参議院選挙においても、2019年から特定枠がスタートしました。

特定枠とは比例代表で優先して当選できる枠のことであり、各政党が自由に候補者名および人数(枠数)を決められます。仮に比例代表で得票数の多かった候補者がいても、優先されるのは特定枠です。

比例代表は政党自体の得票数にも影響されるので、多くの票を獲得したのに特定枠で埋まってしまい、当選できないこともあります。以上から参議院選挙は非拘束名簿式を採用しつつも、各政党が優先して当選させたい人物を選べるようになりました。

国民審査の有無

参議院選挙と衆議院選挙の違いとして、国民審査の有無も挙げられます。国民審査とは、最高裁判所の裁判官を罷免するかどうかを決めることです。

参議院選挙には国民審査がないため、罷免したい裁判官にチェックする作業はありません。選挙区と比例代表の投票が完了したら、あとは帰宅してOKです。一方で衆議院選挙には、国民審査があります。

参議院選挙で投票してみよう!

ここまで説明しましたが、参議院選挙も日本の未来を決めるうえで重要な選挙です。高校生でも、満18歳に到達した人は選挙権を持ちます。

たったの一票と思うかもしれませんが、その一票で議席数に大きな影響を与えます。自分なりに応援したい政党を選びつつ、実際に投票所へ行ってみましょう。