藤原氏が権力を持ち始めたきっかけとなったのが、長屋王の変です。この事件を勉強する際には、藤原四子の恐ろしい策略を押さえる必要があります。

この記事では、高校社会の教員免許を持っている筆者が、長屋王の変がなぜ起きたかをわかりやすく解説します。高校日本史を勉強されている方は、ぜひ参考にしてください。

長屋王の変はなぜ起きた

長屋王は高市皇子の子であり、非常に広い邸宅で暮らしていたことが有名です。しかし、長屋王の変によって追い込まれ、最終的には自害しました。この事件が起こった理由について詳しく解説しましょう。

藤原氏の政界への進出

奈良時代の頃から、少しずつ「藤原氏」が政治の世界で影響を与えていました。古代の法典として有名な大宝律令の作成に、藤原不比等(藤原鎌足の子)が関与しています。

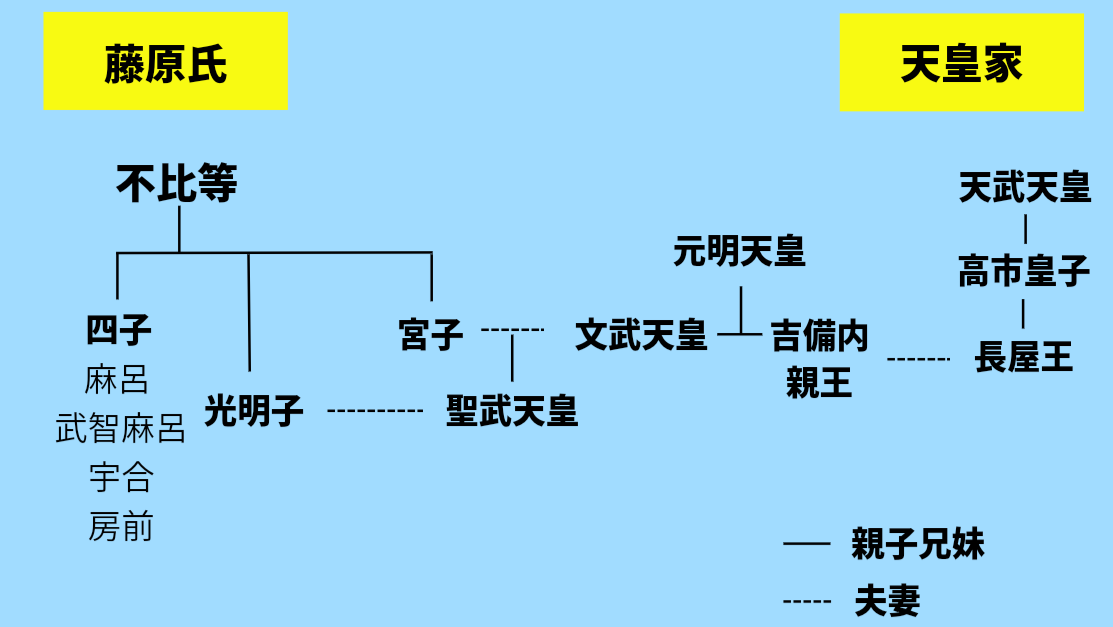

藤原不比等は皇族と接近するために、自分の娘である宮子を文武天皇に嫁がせました。なお宮子と文武天皇の間に生まれた子どもが聖武天皇です。

さらに藤原不比等は、娘の光明子も聖武天皇に嫁がせています。こうして藤原氏は天皇家への接近を図り、自分たちも大きな権力を握るようになりました。上図でも挙げたとおり、藤原氏と天皇家の2つの一族があることを押さえてください。

藤原四子と長屋王の対立

藤原不比等には、政界に進出した4人の子がいました。それぞれ武智麻呂、房前、宇合、麻呂という名であり、藤原四子と呼ばれています。

藤原不比等が720年に亡くなったあと、天武天皇の血を引く長屋王が政治のリーダーとなりました。このとき藤原四子の一人である房前は、長屋王を補佐していたそうです。

そこから日本初の女性天皇である元正天皇が、聖武天皇に位を譲渡しました。その際に長屋王も左大臣となりましたが、彼は「宮子に大夫人の称号を与える」といった勅令に反対します。

大夫人は天皇の生母に対する敬称ですが、天皇側は当該勅令を退けたため、藤原四子は長屋王に不満を抱きます。こうした経緯も、長屋王の変を引き起こす要因の一つとなりました。

藤原氏の後継ぎ問題へ

長屋王は吉備内親王と婚姻し、子どもを授かりました。吉備内親王が文武天皇と兄妹であったため、藤原四子は長屋王の一族に権力を握られると警戒します。

腹違いとはいえ、藤原四子の兄妹である光明子は聖武天皇の配偶者です。したがって聖武天皇の跡を継ぐのは、自分たちであると考えていました。

そのため突如力を伸ばしてきた長屋王を目障りに感じていました。最終的に藤原四子は、長屋王を政界から追い出そうと画策します。

長屋王の変の内容

長屋王の変は「続日本紀」と「日本霊異記」で語られています。前者は菅原真道が編纂した正史、後者が景戒が著したフィクションを交えた物語です。

ここでは、続日本紀をベースに内容をわかりやすく解説します。あくまで噛み砕きながら説明するため、実際の正史とは解釈が違っている部分もあるかもしれません。

長屋王の変の発端は官人の密告

長屋王の変が起こった理由は、官人(長屋王の部下)の密告と考えられています。官人の一人が天皇に対し、「長屋王が妖術を学び、国家に危害を及ぼそうとしている」と密告しました。

朝廷は迅速に対応すべく、藤原宇合らに長屋王の自宅を包囲させます。実際のところ、官人の密告は虚偽だった可能性も指摘されています。

長屋王が自害した

藤原宇合らが自宅を包囲した次の日、朝廷は舎人親王(とねりしんのう)や新田部親王(にいたべしんのう)を向かわせたそうです。どちらの親王も、天武天皇の皇子です。長屋王からすると、叔父にあたります。

2人は、長屋王に対して罪状を厳しく問いただしたそうです。ただしどのようなやり取りがあったかは、詳しく残っていません。

こうした出来事があった次の日、長屋王は屋敷内で自害しました。さらに妻である吉備内親王や子どもも、自ら命を絶ってしまいます。なお詳しい資料がないため、長屋王の自殺が自分の意思によるものか、強要されたかは不明です。

長屋王の人物像

長屋王が追い詰められたのは、彼自身に否があると考える方もいるでしょう。しかし歴史の教科書は勝者の目線で語られるため、必ずしも長屋王がすべて悪いとは限りません。そこで長屋王の人物像について、詳しく見ていきましょう。

優秀で政治の中心を担った

天武天皇には、高市皇子のほかに草壁皇子という子がいました。しかし草壁皇子より地位を低くされた高市皇子は皇太子にはなれず、長屋王も本来は皇位継承できる立場ではありませんでした。

しかし長屋王は優秀であり、官僚として多くの仕事に貢献しました。藤原不比等が亡くなったあと、彼が中心に立って政治を引っ張っていきます。

律令制を維持しつつも、世の中が不景気なときは徴税を緩和するなど、柔軟な政策を実施します。百万町歩開墾計画や三世一身の法など、土地開発に力を入れたのも長屋王政権の頃です。

ほかにも仕事がかなり早く、反乱の芽がありそうなときは迅速に対処していました。藤原氏に煙たがれたのは、長屋王が優秀だったことも影響しているでしょう。土地の開墾計画については、下記の記事も参考にしてください。

班田収授法と墾田永年私財法の違い!土地政策を正しく押さえよう - 【資格の教室】ヤマトノ塾

藤原氏の台頭を危惧していた

あくまで説の一つですが、長屋王は藤原氏の台頭を危惧していたとも推測されています。そもそも藤原氏は、自分の子どもを嫁がせて天皇家に近づいただけで、元々皇族だったわけではありません。

長屋王が宮子に大夫人の称号を与える勅令に反対したのも、藤原氏が国家を私物化している状態に怒りを覚えたからともされています。藤原四子は天然痘で全員死亡しますが、その後も藤原氏は政治に大きく関与しました。

官人に嫌われていた説も

長屋王は優秀だった一方で、部下に嫌われていたという見方もあります。部下に対して冷たく、自己中心的な性格とする説もあり、虚偽の密告をされたとも考えられています。

ほかにも藤原氏だけではなく、聖武天皇にも煙たがれていた説も存在します。あくまで推測に過ぎませんが、仕事上は優秀な人物であったものの、性格的には問題があったのかもしれません。

長屋王の変のまとめ

長屋王の変が起こったことで、藤原氏の権力はさらに大きくなりました。長屋王の変を見る際には、藤原氏と天皇家の関係図をある程度押さえておくとよいでしょう。

事件が起こった背景には、長屋王が優秀という理由がある一方で、官人や天皇に煙たがれていたといった説もあります。人物像も併せて把握しておくと、一つひとつの事件を覚えやすくなるでしょう。