占有と所有ってあるけど、これって同じ意味なの?

いや、意味は全くもって異なるよ!

占有と所有の違いを見ていこう!

皆さんも普段の生活で、占有権や所有権という言葉を聞いたことがあるかと思います。

両者の意味は似ているものの、両者の違いを押さえないとトラブルになる可能性もあるため注意が必要です。

この記事では、占有権と所有権の違いを解説します。日常的に起こるトラブルを例にした問題も出すため、ぜひ最後まで読んでみてください。

・自主占有や他主占有について

・自力救済禁止の原則(盗品)

占有権とは

占有権とは、現実に物を支配していることを主張できる権利です。占有者は、以下の内容が推定されます。

- 所有の意思をもって

- 善意

- 平穏かつ公然

また占有者が支配している物に対する権利は、適法に行使されるものと推定されるところも特徴です。

占有権の引き渡し

占有権は、基本的に物を引き渡すことで権利が譲渡します(現実の引渡し)。

また物をすでに譲り渡しているケースもあるでしょう。このときは、占有権の移転を譲渡者が認めることで引き渡しが成立します(簡易の引渡し)。

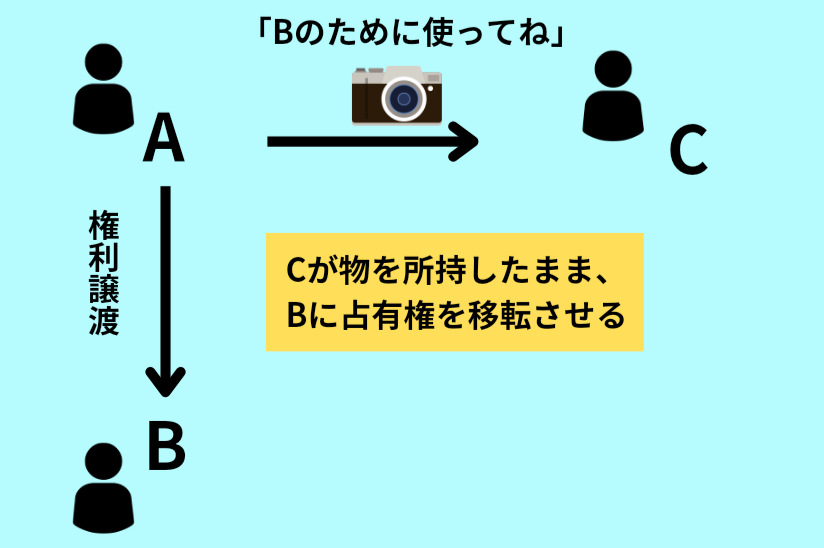

ほかにも、指図による占有移転があります。

AがCに対して「Bのために物を持っていてね」と伝えたとします。この関係をBが承諾した場合、Cが物を持ったままBに占有権が移転するのが特徴です。

現実の引渡し・簡易の引渡し・指図による占有移転は即時取得が認められます。即時取得については、以下の記事をチェックしてください。

ただし、占有改定の場合は即時取得が認められません。占有改定とは、譲渡人が物を持ったまま譲受人に権利のみを引き渡すことです。引渡しの種類をしっかりと押さえてください。

占有権と果実

物を占有していると、果実を得られる可能性もあります。果実の種類は大きく分けて2つです。

- 天然果実

- 法定果実

天然果実の例として、土地から得られる農産物が挙げられます。法定果実は、アパートを所有していることで得られる家賃が主な例です。フルーツを指すわけではないので注意してください。

善意の占有者は、双方の果実を当然に得られます。なお善意とは、本権(所有権・地上権・賃借権などの占有を正当付ける権利)があると信じていることです。

ただし、本権がないのを知っておきながら占有していた人(悪意の占有者)は果実を返還しなければなりません。

仮に果実を消費・損傷させた場合は弁償する必要があります。

占有権の消滅

占有権が消滅する条件は、以下の2通りです。

- 占有の意思を放棄する

- 物を失う

ただし、所持していた物が盗まれて占有回収の訴えを提起した場合、勝訴すれば消滅しないとされています。

占有代理人が所持していたときは、条件が以下のようになります。

- 本人が占有の意思を放棄

- 代理人が占有の意思を放棄(代理占有の放棄)

- 物を失う

これらの条件をしっかりと押さえておきましょう。

準占有

占有には、準占有の種類もあります。準占有とは、財産権の行使について占有権の規定を準用させた制度です。

主に該当する財産権として、債権と地役権が挙げられます。つまり債権や地役権は、善意・平穏・公然および適法な行使が推定されます。

ただし、財産権の行使が占有によって当然に生まれるものは準占有の対象にはなりません。主な例が所有権・地上権・永小作権です。

※地上権は建物などを建てるために土地を使う権利、永小作権は他人の土地で農作物などを育てる権利なので占有が前提となる。

所有権とは

所有権とは、物を自由に使用・収益・処分できる権利のことです。

仮に所有者がいない場合、動産の場合は所有の意思さえあれば、その人物が所有権を獲得します。しかし、不動産になると国庫に帰属するのが基本的なルールです。

なお不動産の場合、取り外し不可能な防犯カメラなども付合物として所有権の範囲になります。

所有権の基礎的な部分は公務員試験でほとんど問われませんが、共有の内容は押さえておくといいでしょう。

共有については、内容が大きく変わってしまうので別の記事で紹介する予定です。

占有権と所有権の違い

占有権と所有権の違いは、端的にいえば物を支配する範囲です。

占有権は、あくまで「いま現在、物を持っている」といった事実的な支配でしかありません。

太郎くんが花子さんの傘を借り、家に置いていたら占有者は太郎くんです。

一方で、所有権は物の全面的に支配する権利を持つ人を指します。上述の傘の例では、本当の持ち主である花子さんが所有者です。

実際に具体例を当てはめていけば、両者の違いは簡単に理解できるでしょう。

占有権の種類

占有権には、大きく分けて自主占有と他主占有があります。それぞれの意味を押さえてください。

自主占有

自主占有とは、所有の意思に基づいて物を占有することです。

皆さんが普段携帯しているスマホは、基本的に自分の物だと認識しているでしょう。自主占有に該当するケースのひとつです。

他主占有

他主占有は、所有の意思に基づかない占有を指します。

先程の傘の例では、太郎くんは花子さんの傘と認識して預かっているため、他主占有にあたります。

では、仮に太郎くんが花子さんの傘を借りパクしようとしたら、どのように判断されるでしょうか。

あくまで自主占有か他主占有かは、占有者の意思に基づきます。

たとえ窃盗でも、自分の物にしようとしているため分類上は自主占有です。

代理占有

他にも、本人が代理人を介して間接的に物を占有するケースもあります。

先程、太郎くんと花子さんで傘の貸し借りを例に出しました。

この例では、実際に傘を持つ太郎くんが自主占有している状態です。

一方で、花子さんが太郎くんに「傘を持っていてほしい」と依頼したとしましょう。

つまり、花子さんは太郎くんを通して代理占有しているといえます。

盗まれた物は取り返せる?

なぜかあの家に盗まれた自転車が…!

取り返すぞ!

待って!

「自力救済禁止」で取り返せないよ!

え?取り返したらダメなの?

皆さんも、コンビニに傘を置いていたら、知らない人に盗まれた経験があると思います。

傘なら新しい物を買えばいいですが、自転車になると話は変わってくるはずです。

もし、盗まれた自転車が見知らぬ人の家に置いてあったら、コッソリと取り返しても問題ないのでしょうか。

ここでは、その答えを紹介します。

取り返したら「窃盗罪」

盗まれた自転車をコッソリと取り返した場合、残念ながら「窃盗罪」の対象です。

刑法の話になりますが、窃盗罪は所有権ではなく「占有権」をベースに考えます。

そのため、たとえ盗まれた物であったとしても、占有権が他人にあれば奪い返してはいけません。自力救済禁止の原則です。

ただし、自転車を盗まれそうになって取り返す分には問題ありません。

なぜなら、この場合は完全に占有権が自分から離れたとはいえないからです。

占有権を失った状態で、たとえ盗まれた自転車を発見しても、警察に通報するなどの手段を講じましょう。

占有権と盗品の関係

次に、盗まれた物が誰かの手に渡っていた場合を想定します。

このとき、所有権者は自分に返すよう請求できるでしょうか。ケースバイケースで対応が変わるため、しっかりと区別して覚えてください。

原則2年以内ならOK

自らに所有権のある物であれば、原則2年以内なら返すよう請求できます。

民法第193条の規定ですね。

民法193条

前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から二年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。

条文引用:e-Gov法令検索

請求できる人物は所有権者にかかわらず、賃借人(物を借りている人)や受寄者(物を預かる人)も含まれます。

なお、物が盗まれてから2年間は、元々の所有者が変わらず所有権を持ちます。

賃借人や受寄者が被害者の場合、本来の所有者が返還請求できないのは不合理であるためです。

公の市場や競売等の例外

状況によっては、2年間以内に請求しても費用を払わないと物が戻ってこないケースもあります。

主なケースは次のとおりです。

- 公の市場で入手した物

- 競売

- 商人から買い受けた物

例えば、Aさんが「カメラ」を誰かに盗まれたとします。

泥棒は、盗んだカメラをメルカリで転売し、盗品とは知らないBさんが購入しました。

この場合、AさんはBさんに代金を弁償しなければ返還してもらえません。民法第194条に示されています。

民法194条

占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。

条文引用:e-Gov法令検索

代金の支払いがない場合は、引き続きBさんがカメラを使用できます。

たとえ盗まれた物といえども、民法のルールは想像以上に複雑なのです。

まとめ

今回は、民法より占有権と所有権の違いについて解説しました。

基本的に物を手元に持っている方は、占有者と呼ばれます。

しかし、必ずしも「占有者=所有者」となるわけではありません。

物が全く別の人に渡っても、すぐさま所有権が奪われるわけではない点を押さえましょう。

占有権と所有権の違いを明確にしないと、物権の内容を勉強するときに整理できなくなります。

公務員試験や宅建試験では、民法は鬼門といわれるほど難しい科目です。

複雑な内容に対応するためにも、今回の内容はすぐにイメージできるよう反復を重ねてください。